У тыя дні:

Прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: Кім людзі лічаць Сына Чалавечага? Яны ж сказалі: Адны — Янам Хрысціцелем, другія ж — Іллёю, а іншыя — Ераміяй ці адным з прарокаў.

Ён кажа ім: А вы кім лічыце Мяне? Сымон Пётр адказаў: Ты — Хрыстус, Сын Бога Жывога. Тады Езус сказаў яму ў адказ: Шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёнавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец Мой, які ў нябёсах. I Я кажу табе, што ты — Пётр (скала), і на гэтай скале Я пабудую Касцёл Мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы Валадарства Нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе.

Две тени одного величия

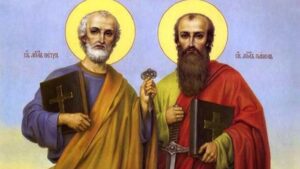

«Кто Я для Вас?». Пока мир спорит о том, что есть истина в эпоху постмодерна, когда каждый второй философ провозглашает «смерть больших нарративов», а социологи фиксируют кризис авторитетов, Церковь торжественно празднует двух человек, которые две тысячи лет назад дали на этот вопрос исчерпывающий ответ. Более того — они запечатлели свой ответ кровью на римских камнях, превратив личное убеждение в космический факт.

Есть что-то почти театральное в том, как Провидение свело воедино столь различных людей. Представьте салон мадам Жофрен XVIII века, где за одним столом оказались бы неотёсанный нормандский рыбак и утончённый богослов. Именно такой контраст являют нам Пётр и Павел — живое опровержение всех социологических теорий о «классовой обусловленности религиозного сознания».

География откровения

Но начнём с географии, ибо в ней, как знал ещё Монтескьё, заключена половина человеческой истории. Кесария Филиппова — место, где прозвучал главный вопрос человечества, — была своего рода античным Лас-Вегасом, городом развлечений и религиозного синкретизма. Здесь, у подножия горы Ермон, в гротах, посвящённых Пану, где эхо многократно отражало звуки флейт и смех вакханок, Христос задаёт вопрос предельной серьёзности: «А вы за кого почитаете Меня?»

Символизм места поражает своей точностью. Не в тишине пустыни, не в священном безмолвии храма, но среди каменных идолов и мраморных божков звучит исповедание, которому суждено пережить все империи. Как будто сам Логос пожелал продемонстрировать, что истина торжествует именно там, где царит ложь, — принцип, который потом с математической точностью воплотится в римских катакомбах.

Антропология ответа

Ответ Петра — «Ты Христос, Сын Бога Живого». Не «мы считаем», не «нам кажется», не «по нашему разумению», но категорическое «Ты есть». Здесь нет места для релятивизма, для той интеллектуальной скромности, которая в наши дни почитается едва ли не высшей добродетелью. Пётр говорит с той абсолютной уверенностью, которая возможна только при прямом соприкосновении с истиной.

И сразу же — урок онтологии: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». Познание Бога лежит за пределами эмпирического опыта, но это не делает его менее реальным. Напротив — оно более реально, чем всё, что доступно органам чувств. Здесь Евангелие предвосхищает всю будущую христианскую гносеологию.

Павлова диалектика

Но если Пётр представляет собой тип непосредственного откровения, то Павел — это откровение через отрицание, через драматический переворот сознания. Дамасская дорога стала архетипом всех будущих обращений, от Августина до Мертона. Здесь гонитель становится апологетом, фарисей — апостолом язычников, иудейский ригорист — проповедником благодати.

В письмах Павла звучит та интеллектуальная страсть, которая свойственна только людям, прошедшим через кризис мировоззрения. Его богословие не академично — оно экзистенциально до мозга костей. Когда он пишет: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос», — это не метафора, но точнейшее описание онтологического переворота. Павел — это христианский Сократ, который не только знает, что ничего не знает, но и знает, Кто знает всё.

Римская симфония

И вот два столь различных человека встречаются в Риме — не случайно в столице мира, где должна была решиться судьба новой веры. Их мученичество — это не просто индивидуальный подвиг, но символический акт космического значения. Рим, qui urbi et orbi, становится свидетелем того, как две различные формы святости сливаются в едином свидетельстве.

Предание говорит, что Пётр был распят головой вниз — жест предельного смирения перед лицом Учителя. Павел же, как римский гражданин, был обезглавлен мечом — смерть мгновенная, почти интеллектуальная в своей точности. Даже в способе мученичества проявились их различные темпераменты: Пётр — весь в эмоции покаяния, Павел — в рациональной готовности к переходу в вечность.

Литургия времени

Но самое поразительное — это то, как Церковь объединила память двух апостолов в одном празднике. Здесь проявляется то, что можно назвать литургическим гением христианства: способность видеть единство там, где человеческий глаз различает только противоположности. Пётр и Павел — это не две различные святости, но две грани единой святости, два аспекта единого призвания.

Когда плюрализм стал религией, а толерантность — единственной добродетелью, пример Петра и Павла напоминает о том, что истинное единство достигается не через компромисс, но через общую преданность истине. Они не искали точек соприкосновения — они нашли единый источник, из которого проистекают все различия.

Вечный вопрос

«За кого вы почитаете Меня?» — этот вопрос звучит сегодня с той же остротой, что и две тысячи лет назад. В эпоху, когда всё подвергается деконструкции, когда сама идея абсолютной истины кажется анахронизмом, исповедание Петра звучит как вызов всему духу времени. И в этом — его вечная актуальность.

Современный человек, воспитанный на принципах критического мышления, склонен видеть в таком исповедании проявление наивности или даже фанатизма. Но парадокс в том, что именно это «наивное» исповедание породило всю западную цивилизацию, всю нашу культуру, всё наше понимание человеческого достоинства. Камень, который отвергли строители, стал главою угла.

Пётр и Павел — это не только исторические персонажи, это вечные типы человеческого ответа на божественный призыв. В каждом из нас есть что-то от импульсивного рыбака и что-то от страстного интеллектуала. И каждый из нас призван дать свой ответ на главный вопрос бытия — не в абстрактных категориях философии, но в конкретности жизненного выбора, в готовности засвидетельствовать истину не только словом, но и делом.

В конце концов, величие Петра и Павла не в том, что они правильно ответили на богословский вопрос, но в том, что они прожили свой ответ до конца. И это — единственный способ ответить на вопрос Христа: не теоретически, но экзистенциально, не в академической аудитории, но на римской дороге, ведущей к кресту.

Размышление подготовил о. Михаил Ткалич SJ